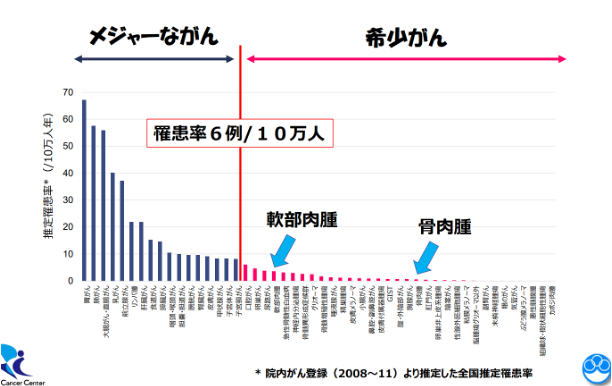

希少がんとは

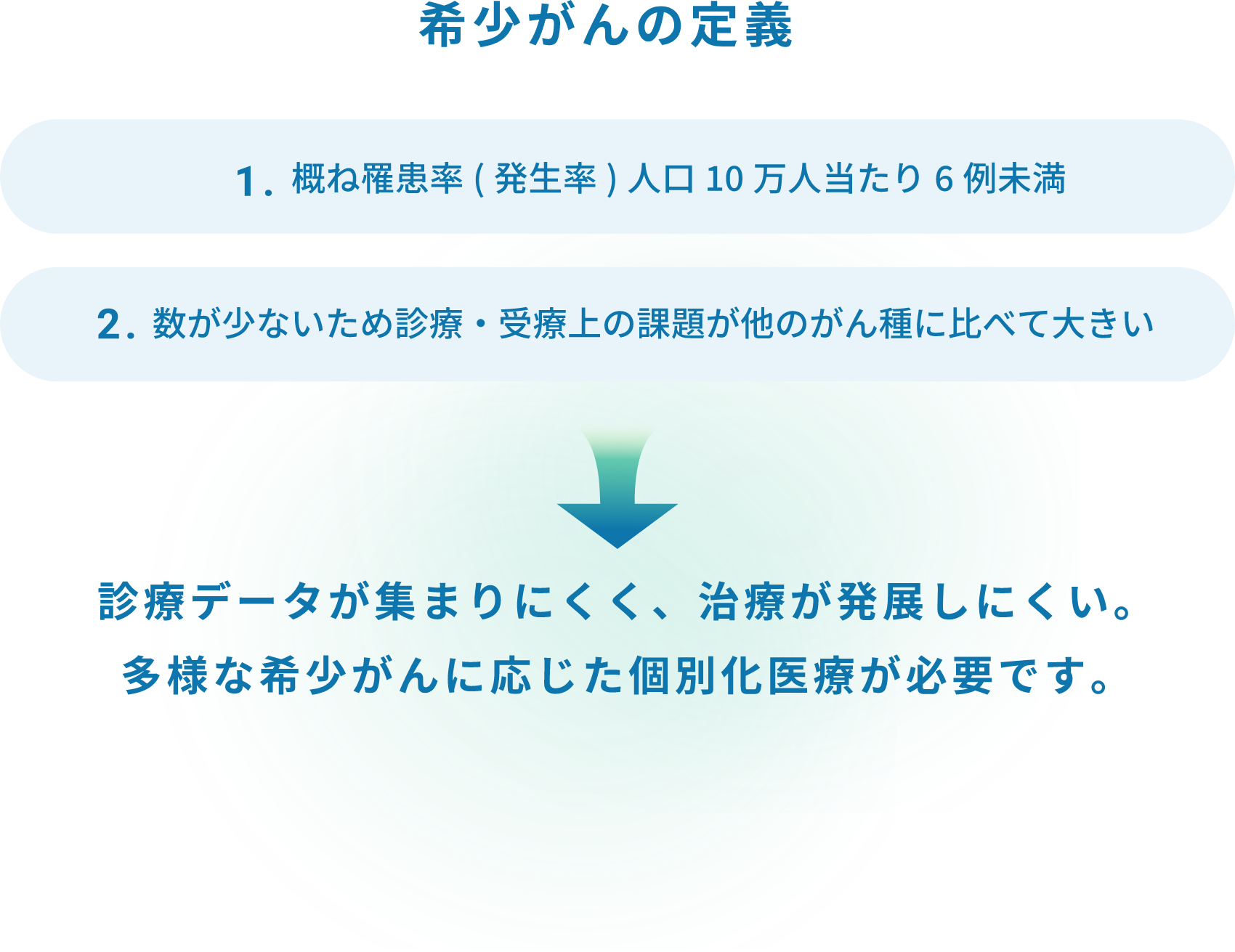

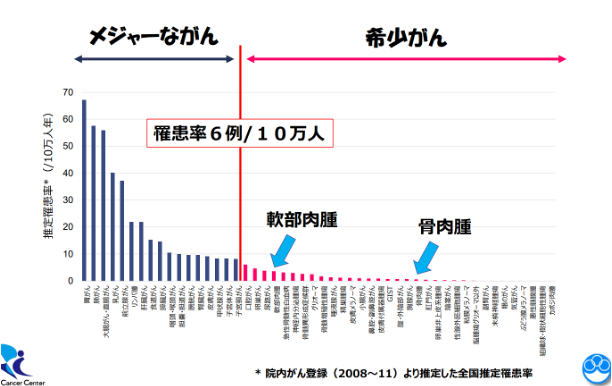

患者数が少ない、まれながんである希少がんは、「希少がん医療・支援のあり方に関する検討会(平成27(2015)年8月)」で、”概ね罹患率(発生率)人口10万人当たり6例未満”で、”数が少ないため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きい”二つの条件に該当するがん種と定義されています。症例が少ないために、標準的な診療方針を根拠に基づいて示しにくい状況にあります。また、臨床的・基礎的な研究が進みにくいのが現状です。

希少がん(狭義)

希少がんは、いずれもまれな腫瘍であるにも関わらず、その種類は多く、すべての希少がんを合計するとがん全体の15~22%を占めると言われています。つまり、がん患者10人の内、2人が希少がんとされていて、希少がん全体で考えると決してまれとは言えません。世代別にみると、小児からAYA世代まででは、希少がんの合計がさらに多くを占めるとされており、課題がさらに大きいと言えます。

稀 × 種類が多い × 様々な部位 × 様々な年齢

希少がんが抱える問題

<患者さん>

- 診断がなかなかつかない、時間がかかる。

- どの病院・診療科に行けばよいかわからない。

- どの病院でも、受け入れを断られる。

- 病院が見つかっても遠縁で通院できない。

- インターネット等でも情報が少なく、疾患のイメージが持てない。

<医療従事者>

- 珍しいがんのため、正確な診断が難しいことがある。

-

治療経験が少ない。

-

ガイドラインがない。

-

保険適用のお薬が少なく、患者さんの経済面が心配。

2020年4月に希少がんセンターを設置しました。

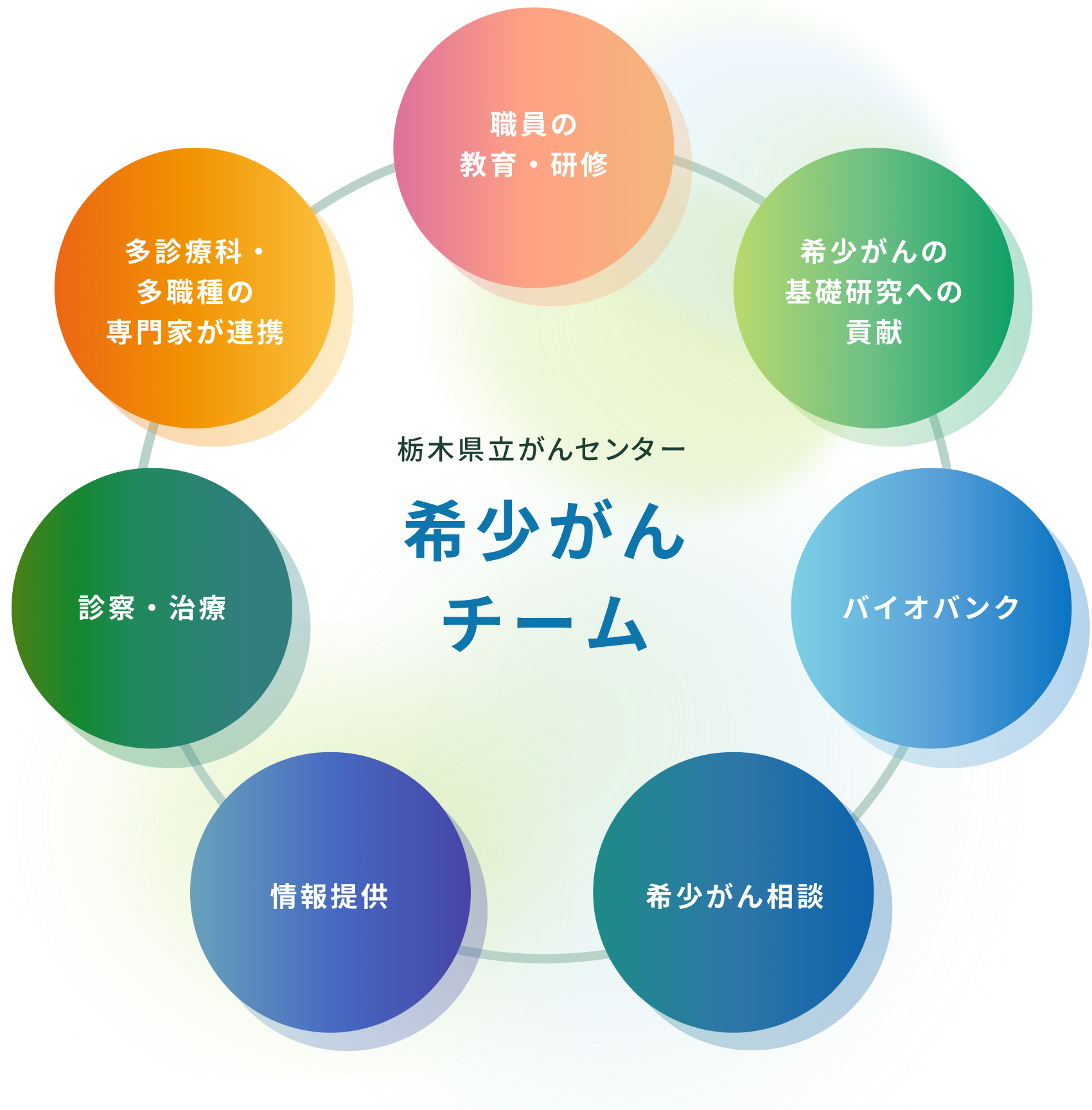

栃木県立がんセンターでは、希少がんに対する診療・研究を迅速かつ適切に遂行する拠点として2020年4月に希少がんセンターを設置しました。